Гармония и самодостаточность — или одиночество и созависимые отношения: как опыт детства формирует наше мироощущение. Конечно, терминологически никаких «капканов социализации» не существует. Однако в процессе интеграции в общество нам на пути могут встречаться разнообразные ловушки, мешающие органичному взаимодействию с другими людьми. Попробуем разобраться, как они портят нам жизнь во взрослом возрасте и можно ли в них не попастся.

Капкан первый: безопасность vs тревога

Считается, что наиболее важный с точки зрения социализации возраст —

подростковый. Однако, по словам психолога Аланы Джеймс, последние

исследования говорят о том, что детство имеет ключевое значение для

формирования наших социальных связей. Младенцы особенно уязвимы, так как

полностью зависят от взрослого. Плач — единственный способ для

беззащитного новорождённого привлечь к себе внимание. Младенец готов

получать пищу и защиту от любого, кто может это предоставить. Однако уже

в возрасте трёх месяцев он начинает реагировать на конкретного

человека, а семимесячный малыш демонстрирует привязанность как минимум к

одному из родителей.

Психологи утверждают, что такие первые социальные связи закладывают модель привязанности. Мэри Эйнсворт, исследующая возрастную психологию, выделяет четыре паттерна привязанности:

- Надёжный тип:

если родитель последовательно удовлетворяет потребности ребёнка, берёт

его на руки и пытается успокоить, когда тот плачет, то малыш ощущает

себя в безопасности. Уже в раннем возрасте он проявляет

самостоятельность и автономность при том, что всегда рад совместному

времяпрепровождению с близкими.

В будущем он сохранит в себе это ощущение безопасности, сформированное уверенностью в том, что родитель придёт на помощь, а значит, он будет уверенным в себе и открытым по отношению к другим людям. Он готов быть честным и прямолинейным в общении, поскольку чувствует себя комфортно во время коммуникации.

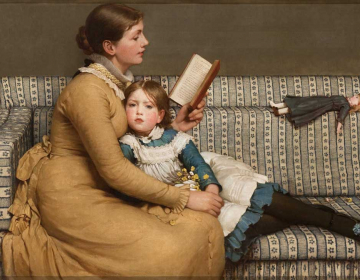

Пабло Пикассо «Мать и дитя», 1901 г.

Пабло Пикассо «Мать и дитя», 1901 г.- Тревожно-избегающий тип: если

в детстве ребёнок не получал внимания от одного из родителей или же

вовсе был обделён родительским присутствием, он начинает игнорировать

близких, которые оказались для него эмоционально, а зачастую и физически

недоступными. Игнорирование того, кто не отвечает «взаимностью» —

закономерная ответная реакция. Эйнсворт замечает, что такие дети не

склонны проявлять нежность, не любят сидеть на руках и постоянно

пытаются вырваться из объятий.

Ребёнок демонстративно минимизирует общение с «предавшим» его родителем, выказывая равнодушие, хотя за маской напускного безразличия чаще всего скрывается страдание. Взрослея, такие дети нередко замыкаются в себе, стараясь скрыть свои истинные эмоции, особенно если дело касается разочарования и отчаяния. Им невероятно трудно устанавливать связи с людьми, поэтому многие предпочитают дистанцию доверительным отношениям. - Тревожно-устойчивый тип: как и предыдущий, этот тип также препятствует адекватному взаимодействию с окружающими. Он возникает в том случае, если родитель не отличается последовательностью в своих поступках, то удволетворяя потребности младенца, то пренебрегая ими.

Ребёнок перестаёт чувствовать себя в безопасности: мир кажется ему сосредоточением страха, потому что им правит неопределённость. Он настороженно относится к людям, чувствует себя неуютно в отсутствии взрослого. Вырастая, такие дети становятся пассивными и не желают принимать участие в активных играх. Зачастую у них снижен интерес к исследованию и познанию. Недостаток защищённости в раннем возрасте приведёт к тому, что ребёнку будет казаться, что он не достоин внимания и любви. Следовательно, он будет склонен к созависимым отношениям и / или к постоянному поиску подтверждения своей значимости.

- Дезорганизующий тип: этот

тип привязанности может возникнуть и при наличии трёх других. Важная

особенность его в том, что родитель, независимо от того, насколько он

эмоционально близок, демонстрирует несвойственное близкому человеку

поведение — кричит или даже применяет физическую силу.

В подобных ситуациях у ребёнка возникает диссонанс: тот, кто должен заботиться и защищать, проявляет агрессию. Это нередко становится причиной психологической травмы. Кроме того, дети с дезорганизующим типом склонны к диссоциации. Их отношения с окружающими подобны маятнику: они то делают шаг навстречу, стремясь к взаимодействию, то снова стараются отдалиться, опасаясь, что им могут причинить вред.

Пабло Пикассо «Мать и дитя (Акробаты)»

Согласно исследованию, только 60% детей свойственен надёжный тип

привязанности: взрослея, они не только легче устанавливают контакты, но и

проще справляются с проблемами. Они оценивают своих друзей и партнёров с

положительной точки зрения, в их отношениях больше доверия,

ответственности, компромиссности, они нацелены на долговечность

связей.По словам учёных, мы лишены возможности менять усвоенную в

детстве модель привязанности. А ведь она влияет не только на то, какой

тип отношений мы выстроим с друзьями или возлюбленными: подсознательно

воспринимая её как верную, в дальнейшем мы с большей долей вероятности

будем применять её к собственным детям.

Капкан второй: дружба vs одиночество

Дети начинают проявлять интерес к сверстникам ещё в младенчестве: они

наблюдают за их деятельностью и оценивают, как те реагируют на их крик,

пока ещё ведущий способ общения. Дошкольный возраст — это переходный

период между индивидуальной игрой и групповой деятельностью. И, пожалуй,

самое агрессивное время: мы как бы испытываем на прочность других,

пытаясь определить наиболее приемлемое средство взаимодействия, чтобы

добиться того, что нам нужно, будь то внимание или приглянувшаяся

игрушка. Примерно с пяти лет дети начинают включаться в группу. При

этом им свойственно больше времени проводить в компании однополых

сверстников: девочки обычно общаются в парах или небольших, «камерных»

группках, мальчики же чаще пребывают в группах, в которых присутствует

соревновательная атмосфера. Психологи отмечают, что в этом возрасте у

девочек высок риск получить эмоциональное расстройство, тогда как у

мальчиков существует опасность стать жертвой агрессии.

Взаимодействуя в группе, дети учатся анализировать эмоции и поступки людей. Дети, которые популярны в своей компании, более успешно справляются с этой задачей, а дети, отвергаемые группой, — менее.

В этом возрасте детям особенно важно защищать границы принятой нормы:

если ребёнок нарушает правила группы (например, ведёт себя агрессивно),

он изгоняется из неё. Умение завязывать дружеские отношения в будущем

обернётся уверенностью в себе и более высокой самооценкой. Друзья

склонны делиться впечатлениями, а значит, учатся разбираться в самой

сути своих переживаний и стремятся к более сложным социальным

взаимодействиям, нежели простые бытовые ситуации. Кроме того, наличие

друга в статистических исследованиях чаще ассоциируется с гармоничными

отношениями в семье, отсутствие — с безработицей и недостаточной

успешностью. Впрочем, в этом вопросе не стоит умалять и влияние

социально-экономического фактора.

Капкан третий: причастность vs отчуждённость

Примерно с 11 лет дети начинают расширять ближний круг общения:

сформированные в это время связи затем перекочуют в юность. К тому же

группы становятся разнополыми: именно в подростковом возрасте мы учимся

дружить с противоположным полом. Тогда же завязываются и первые

отношения, правда, чаще всего они носят поверхностный характер: выбор

партнёра обычно обусловлен схожестью социального статуса и приятной

внешностью. К концу же подросткового возраста эти характеристики

перестают играть важную роль, уступая схожести ценностей и личным

качествам.

Эдвард Мунк «Два человека (Одинокие)»

Эдвард Мунк «Два человека (Одинокие)»

Также в этом периоде закрепляются социальные роли и такие траектории,

как популярность, отверженность и игнорирование. Потому часто люди,

которые обижали других или, напротив, становились жертвами травли,

переносят эти модели поведения в следующий этап жизни — молодость. При

этом наличие хотя бы одного друга уберегает подростка от попадания в

негативные сценарии «отверженности» и «игнорирования». Поскольку многие

родители беспокоятся из-за негативного влияния гаджетов и интернета,

большинство детей начинают активно пользоваться соцсетями только в

подростковом возрасте, когда обретают большую самостоятельность.

В статье под авторством социальных психологов Олдмидоу, Квин и Коверт, опубликованной в научном журнале Computers in Human Behavior, отмечается, что люди чаще обращаются за коммуникацией в Фейсбук, когда им нужно поделиться негативными эмоциями. В этом есть плюс: те чувства, которые не могут быть высказаны напрямую, без труда изливаются в электронном сообщении. Кстати, люди с тревожно-устойчивым типом привязанности проводят гораздо больше времени в соцсетях, чем те, кто обладает тревожно-избегающим типом; последние же в принципе более немногословны и скрытны в сети. В юности, безусловно, на первый план выходят отношения со сверстниками, посредством которых происходит познание собственной идентичности и получение эмоциональной поддержки уже не от родственника, дарующего безусловную любовь, а от «другого». Хотя и нельзя сказать, что родительская привязанность теряет актуальность — просто она становится менее заметной, сохраняя, однако, своё влияние на выросшего ребёнка.Между тем, общение в социальных сетях сегодня составляет полноценную конкуренцию общению реальному. С точки зрения привязанности, взаимодействие в том же Фейсбуке укрепляет связь с близкими людьми.

Исследование 2013 года подтверждает мысль, согласно которой надёжный

тип привязанности продолжает оказывать благотворное влияние на нас и во

взрослом возрасте. Так, такие люди лучше адаптируются в социальной

жизни: в возрасте 26 лет у них определяется более высокий IQ, отмечается

умение контролировать стресс и выстраивать комфортные отношения.

Мария Башкирцева «Отчаяние»

Мария Башкирцева «Отчаяние»источник

Комментариев нет:

Отправить комментарий